insectes pollinisateurs

Réalisation d’un Atlas des Bourdons d’Auvergne-Rhône-Alpes

Arthropologia a publié en 2025 un Atlas des Bourdons d'Auvergne-Rhône-Alpes, fruit de quatre années d’intenses efforts de recherches sur le terrain, d’analyses bibliographiques mais aussi d’études de collections publiques et privées dont certaines remontant jusqu’en 1834.

Fiche d'identité

Disposer d’un référentiel sur les bourdons d’Auvergne-Rhône-Alpes

Contact

Contexte et enjeux

Un Atlas fait une photo de la répartition des espèces sur un territoire à un instant T. L’objectif ? Connaître les espèces présentes, évaluer l’état des populations, leur répartition géographique... Ces informations sont des préalables indispensables pour travailler sur les Listes rouges, ces outils qui permettent de mesurer le degré de vulnérabilité des espèces (en danger, menacée...). Un Atlas est par ailleurs un outil vivant, amené à être réévalué régulièrement pour suivre l’évolution des populations étudiées.

En France, il n’existe que très peu d’Atlas pour les insectes, et encore moins pour les abeilles sauvages. Seuls certains territoires se sont engagés dans cette démarche sur le groupe des bourdons, avec la réalisation de trois Atlas et un travail de synthèse (1). Alors que toutes les études s’accordent sur un déclin alarmant des pollinisateurs, il paraît indispensable de mettre en place et de publier des outils officiels permettant de réaliser un état des lieux. Les Atlas représentent dans ce contexte de formidables outils pour la prise en compte des espèces et de la biodiversité.

Objectifs du projet

Aujourd’hui, les populations d’insectes s’effondrent, conduisant à la sixième extinction de masse d’après les experts de l’Organisation des nations unies (2). Des études en Europe montrent en effet qu’un tiers des espèces d’insectes et près de 8 individus sur 10 ont disparu en 10 ans (3-4). Dans le monde, d’après l’IPBES et le Living Planet Index, 40 % des espèces d'insectes sont menacées d’extinction au cours des dix prochaines années.

Les bourdons ne font pas exception : plus de 30 % des espèces sont classées menacées ou quasi-menacées d’après une étude menée dans 11 pays d’Europe centrale et occidentale (5). Appartenant à la famille des abeilles, ils ont besoin de fleurs sauvages pour se nourrir et se reproduire. Particulièrement en danger en raison de leur fragilité face au changement climatique, ils subissent des pressions anthropiques ayant un impact sur leur santé, leurs ressources alimentaires et leurs possibilités de nidification (exposition aux pesticides, aux maladies, fragmentation de leurs habitats suite aux déforestations ou à l’artificialisation...). Pour les protéger, il est nécessaire de disposer d'outils de mesure de l’état des populations, comme cet Atlas.

Actions menées

La réalisation de cet Atlas bourdons en AuRA a reposé sur un réseau de plus de 160 bénévoles coordonnés par Arthropologia à l’échelle régionale et par 5 autres structures à l’échelle départementale (FNE Ain, LPO Drôme-Ardèche, Rosalia, Lo Parvi et la Dauphinelle).

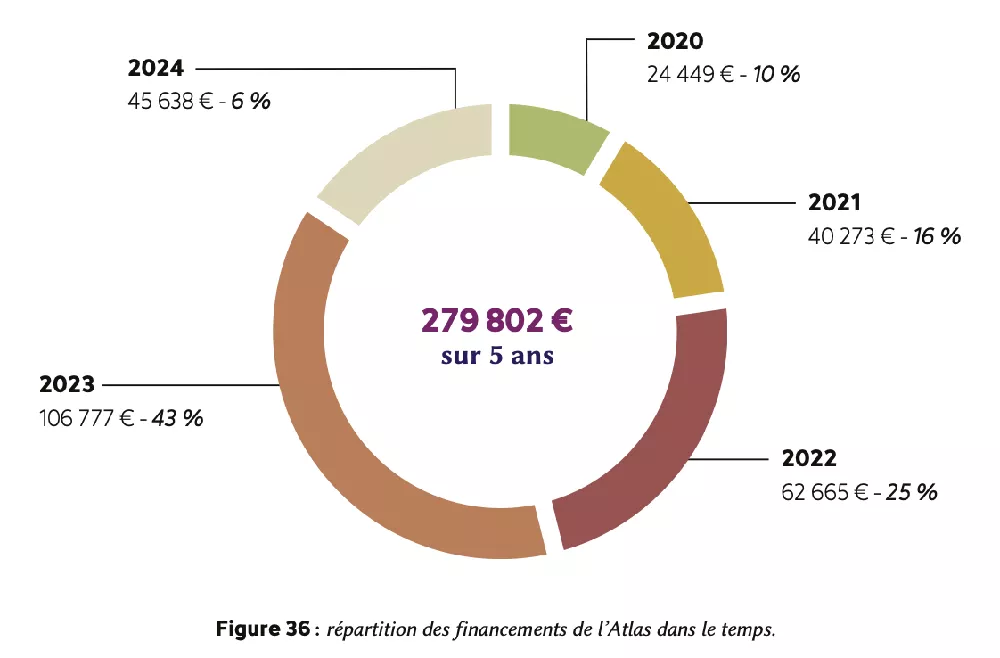

Quatre ans de prospection (2020-2024) ont été nécessaires pour aboutir à cet ouvrage de 244 pages qui recense les espèces présentes, l’état des populations, leur répartition géographique. Il donne en outre des éléments essentiels sur leur biologie et leur écologie. C’est en cela un ouvrage de référence sur les bourdons de France. En effet, hormis deux espèces corses, la totalité des espèces françaises est présente dans la région.

Difficultés rencontrées & solutions apportées

La réalisation de cet Atlas est une première pour Arthropologia. Ce projet a donc impliqué des temps de formations et de développement des compétences en interne, par exemple sur la méthodologie de création d’un Atlas.

Les bourdons étant un taxon peu connu, il a été nécessaire de récolter énormément de nouvelles données sur le terrain. Le manque de spécialistes sur les bourdons a par ailleurs impliqué d’identifier des volontaires et de faire monter en compétence tout un réseau.

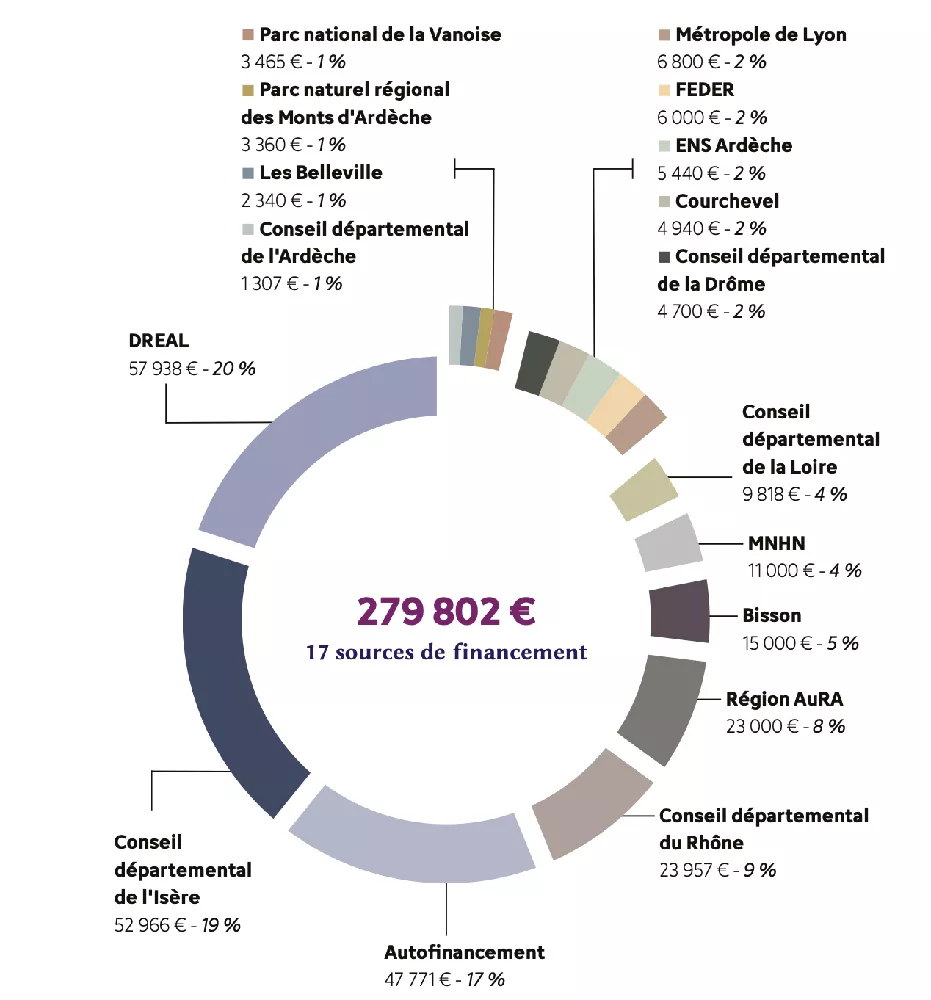

Ce projet ambitieux a nécessité une importante recherche de financements, notamment au vu des besoins en données de terrain. Toutefois, alors que le projet se déroulait sur 5 ans, les financeurs proposent rarement des financements pluriannuels. Ainsi chaque année, il a fallu à nouveau consolider le budget en sollicitant divers financeurs, certains pour l’aspect lié à la collecte de nouvelles données sur le territoire et d’autre sur les volets accompagnement du réseau bénévoles. Toutefois, les financements pour animer un réseau sur l’ensemble de la région sont difficiles à obtenir car les financeurs préfèrent flécher leurs financements sur des actions concrètes plutôt que sur une animation de réseau dont les résultats sont moins localisés et moins objectivables.

Enfin, l’ensemble des temps nécessaires à la fois pour la collecte de données, le traitement des données, l’animation du réseau bénévole, l’analyse des données et la rédaction de l’ouvrage ont été largement sous-évalués et ont donc nécessité un auto-financement important de l’association.

Résultats / impacts constatés

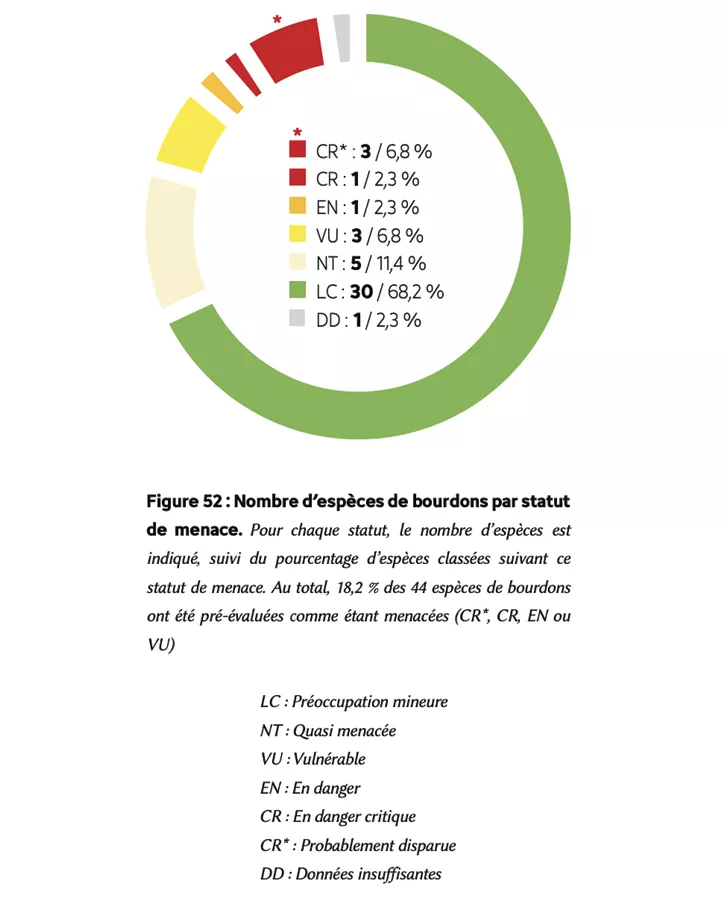

Cet Atlas a surpassé les attentes, tant en termes de résultat final, de participations que de données récoltées : 41 000 données de bourdons ont été récoltées à l’échelle de la région pour 44 espèces évaluées dont 3 ayant probablement disparues. Une analyse et une présentation des espèces dans plus de 240 pages. L’investissement des bénévoles représente 495 jours sur ce projet et s’est poursuivi jusqu’à la phase de publication de l’ouvrage.

En 4 ans, 85 % des mailles du territoire présentent aujourd’hui des données contre 25 % en 2020.

L’engouement autour de cet Atlas et son appropriation par une grande variété d’acteurs représente un élément majeur de réussite : des associations naturalistes qui ne faisaient pas d’entomologie ou ne travaillaient pas sur les abeilles se sont investies, des agents d’espaces naturels qui ne connaissaient pas les bourdons agissent et militent maintenant en leur faveur, des collectivités ont mis en place des actions, via des ABC par exemple… Des zones ont même pu être préservées dans le Parc national de la Vanoise : 3 espèces sur Liste rouge européenne ont été trouvées, ce qui a permis de stopper un projet de pastoralisme et de conserver un espace de prairies alpines.

Un réseau d’acteurs monté en compétences et s’étant largement approprié la problématique des bourdons existe désormais, ce qui représente un véritable atout pour suivre l’évolution de la répartition et de l’état des populations dans le temps.

Cet Atlas a en partie inspiré d’autres dynamiques : un Atlas bourdons à l’échelle nationale porté par le groupe Bumblegeeks de l’Observatoire des Abeilles et la création d’autres Atlas bourdons localement.

Grâce au travail réalisé dans le cadre de cet Atlas, une Liste rouge régionale des bourdons a été publiée conjointement à l’Atlas. Cette Liste a été validée par le Comité français de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) ainsi que par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel.

Arthropologia se lance cette année dans une Liste rouge et un Atlas de la totalité des abeilles sauvages d’Auvergne-Rhône-Alpes. La publication de cette Liste rouge est prévue pour 2027, de manière à alimenter le projet de Liste rouge nationale en cours tandis que l’Atlas ne devrait pas voir le jour avant 2030.

Atouts / Forces du projet

L’équipe mobilisée sur ce projet au sein d’Arthropologia était très impliquée et motivée, et le réseau de bénévoles qui s’est constitué s’est beaucoup investi. Un tel projet ne peut fonctionner qu’avec un ou plusieurs porteurs de projet très investis et en capacité de mobiliser dans les différents moments du projet une équipe interne et externe. Grâce au soutien financier important, notamment venant de la DREAL et du département de l’Isère, ainsi que de nombreuses autres structures, une grande partie du temps passé par l’équipe interne était sur du temps salarié et les frais liés au projet ont globalement pu être pris en charge. Toutefois un projet de cette ampleur a aussi nécessité une implication personnelle des équipes en dehors de ces temps de travail.

Au sein d’Arthropologia, la capacité à pouvoir investir sur fonds propres à la fois du temps financé de l’équipe et diverses charges a contribué au succès du projet.

Points d'attention à partager

L’animation du réseau est clé, il est fondamental de s’y investir largement. Le fonctionnement avec des têtes de réseaux, sur lesquelles se reposer à différentes échelles du territoire pour faciliter l’animation, a été efficace.

Il est fondamental de proposer régulièrement des activités pour entretenir la motivation du groupe, favoriser la création de lien entre personnes, constituer un groupe dynamique (soirées, sorties sur le terrain…) et de prendre en compte l’importance des weekends bénévoles qui ont permis de souder les membres du réseau.

Disposer d’un moyen de communication (Discord) entre les personnes du réseau a été très utile.

La mise en place du réseau, des événements entre bénévoles et professionnels, la montée en compétences se sont déroulées sur pratiquement deux années pleines avant que cela ne porte ses fruits au travers des prospections participatives par exemple. Ainsi ce type de démarche nécessite d’avoir un pas de temps assez long, ce qui n’est pas toujours facilement accepté par les financeurs.

Autres retours d'expérience

susceptibles de vous intéresser