insectes pollinisateurs

Accueillir les pollinisateurs : leviers et bonnes pratiques pour une gestion favorable

Créer des habitats favorables ne suffit pas : adopter une gestion adaptée des espaces joue un rôle clé pour assurer la survie des insectes pollinisateurs. Fréquence des interventions, choix du matériel, réduction de la pollution lumineuse… sont autant de leviers à mobiliser pour repenser ses pratiques.

Rappelons d’abord que dans les conditions actuelles, la gestion active des habitats est souvent nécessaire pour conserver des mosaïques de milieux variés qui ne se créent plus naturellement. Pourtant, dans certains contextes, la priorité devrait être de restaurer les dynamiques naturelles en laissant les milieux évoluer librement. Plaines, collines, montagnes, rivières, lacs… ces espaces, lorsqu’ils échappent aux pressions humaines directes, peuvent retrouver des équilibres écologiques et recréer une mosaïque de milieux divers et complémentaires.

Plutôt qu’une gestion systématique, il s’agit parfois d’accompagner le retour des processus naturels, indispensables à la résilience du vivant.

Les mesures concrètes suivantes s’appliquent donc sur nos espaces et territoires les plus contraints dans lesquels une gestion adaptée des espaces est indispensable pour assurer un accueil durable aux insectes pollinisateurs.

Plusieurs leviers essentiels peuvent être mobilisés :

- zonage des interventions,

- choix des périodes,

- fréquence des opérations,

- matériel utilisé...

D’autres, comme la gestion des résidus de fauche, de bois mort ou même de l’éclairage sont à considérer pour soutenir les pollinisateurs

Réduire la fréquence d’entretien des espaces enherbés

Le gain pour les pollinisateurs est important quand on réduit la fréquence d’entretien des pelouses et gazons, permettant le développement d’une végétation plus haute et de type « prairie ». En milieu urbain par exemple, réduire l’entretien à un ou deux passages annuels permet en quelques années seulement d’observer des changements dans la composition végétale et une augmentation de la diversité des plantes de 30%1.

Aux abords des chemins, une bande de transition (plutôt que "bande de propreté", qui peut être connoté négativement) de 0,50 m à 2 m peut être fauchée plus régulièrement pour marquer l’intention de gestion, limiter le contact du public avec la végétation haute et favoriser son acceptation. Aménager des cheminements au sein de la végétation permet de maintenir l’usage des espaces tout en affirmant que la végétation haute est un choix délibéré.

©Hugues Mouret

Haies : Périodes d’entretien et zones refuges

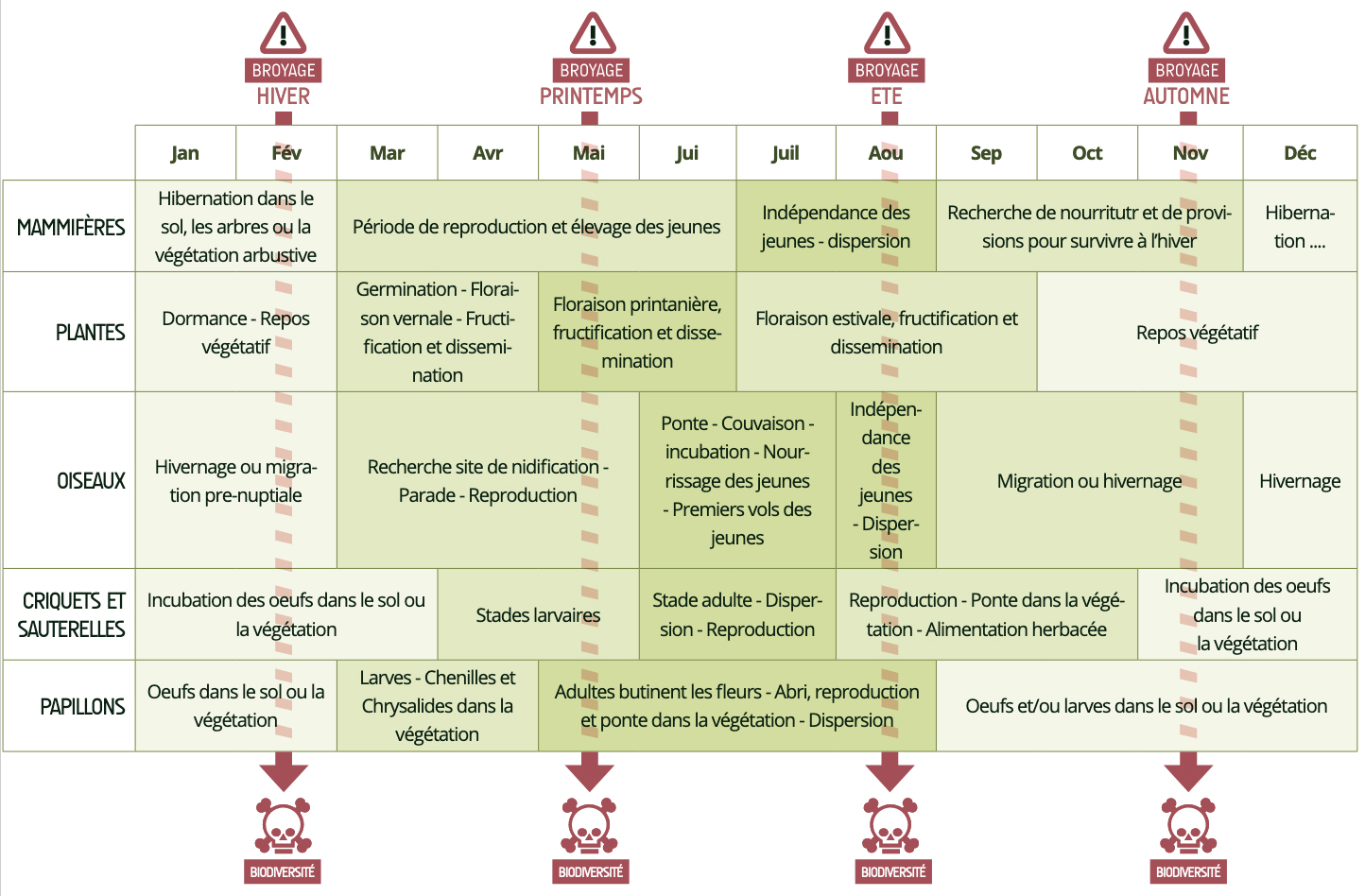

Quelle est la meilleure période pour intervenir sur la végétation ? La question est un vrai casse-tête, car chaque saison correspond à une étape clé du cycle de vie des espèces. Toute intervention aura donc un impact.

Il est généralement conseillé d’entretenir les haies entre novembre et février pour limiter l'impact sur la faune, notamment les oiseaux. Dans tous les cas, en milieu agricole, la taille des haies et des arbres est interdite pendant la période de nidification et de reproduction des oiseaux entre le 16 mars et le 15 août (article D. 614-52 du Code rural et de la pêche maritime).

Cependant, certains pollinisateurs hivernent à cette période à différents stades de leur cycle de vie (œufs, larves (y compris des chenilles), chrysalides, pupe, ou même adultes). Il est donc essentiel d’éviter de tout couper en même temps ou sur l’ensemble d’un site. L’idéal est d’échelonner l’entretien dans le temps et l’espace pour limiter l’impact et conserver des zones refuges où les cycles s’accompliront dans leur ensemble.

Une règle à retenir : conserver 30 % de zone refuge à chaque session d'entretien, que ce soit pour les herbes et fleurs, les haies, les lisières forestières ou même la végétation des fossés.

Pour aller plus loin dans la gestion des espaces herbacés, ces derniers peuvent être divisés en trois zones distinctes, chacune fauchée une seule fois à un moment précis de l’année : fin de l’hiver, été et automne.

Choix du matériel de fauche

Le matériel employé influence directement l'impact sur les pollinisateurs et le reste de la petite faune. Privilégier des outils de fauche permettant une coupe unique et un dépôt de la végétation intacte au sol offre à la faune une chance de rejoindre des zones refuges. Pour les petites surfaces, une motofaucheuse, une débroussailleuse équipée d’une lame, voire une faux manuelle, à condition de maîtriser son usage, sont recommandées. Pour les grandes surfaces, du matériel agricole est plus adapté, comme les barres de fauche sur tracteur.

En revanche, les broyeurs et tondeuses sont à proscrire car ils déchiquettent la végétation et la faune qu’elle abrite, sans lui laisser d’échappatoire. Les quelques sauterelles et papillons que l’on aperçoit parfois s’enfuir ne représentent qu’une infime partie d’une biodiversité bien plus discrète, souvent condamnée par ces engins.

Technique et hauteur de fauche

Faucher en progressant de l’intérieur vers l’extérieur, de manière centrifuge, permet de guider la faune vers des zones refuges. A l’inverse, une coupe centripète, donc des bords vers le centre, la piège.

Une coupe à 15 cm de hauteur, et jamais à moins 10 cm, surtout en cas d’entretien répété, permet de préserver une diversité végétale, et pas uniquement les espèces les plus résistantes comme dans le cas d’une coupe plus rase.

Gestion des résidus de fauche

L’exportation des résidus de fauche, quelques jours après la coupe, permet à long terme d’appauvrir le sol, favorisant l’apparition d’une végétation plus variée et moins commune. Logiquement, laissée sur place, cette végétation enrichit le sol en se décomposant, favorisant alors une flore plus banale.

Cette étape implique de collecter les résidus de fauche, par mise en andain, puis pressage en bottes de foin par exemple. Le matériel nécessaire étant parfois un frein, la mutualisation des moyens avec d’autres acteurs (collectivités, agriculteur·rices…) constitue une alternative intéressante, également pour valoriser ce foin collecté.

Sur de petites surfaces, un ratissage manuel permet de former des tas, qui servent aussi de refuges pour la petite faune.

©Lucile Rougier_CC BY NC SA 4.0

©Lucile Rougier_CC BY NC SA 4.0

Et le pâturage ?

Le pâturage extensif présente une alternative intéressante à la fauche pour entretenir les milieux ouverts, à condition de laisser des zones refuges non pâturées.

Une vigilance particulière est requise sur les traitements antiparasitaires systématiques qui contaminent les excréments des animaux et empoisonnent une multitude de petites espèces, dont des larves d’insectes pollinisateurs qui s’en nourrissent, y chassent ou y font une partie de leur cycle de vie.

Pour limiter cet impact, il est conseillé de privilégier des alternatives ou d’adapter les traitements en fonction des besoins réels.

©Rémi Chabert_CC BY SA 4.0

©Rémi Chabert_CC BY SA 4.0

Taille des arbres et arbustes

Naturellement, les arbustes et les arbres n’ont pas besoin d’être taillés, et la taille ne répond pas à des enjeux de biodiversité. Pour pouvoir laisser évoluer librement la végétation, il est donc important d’anticiper l’espace à la création.

La taille n’est pertinente qu’en cas de contraintes techniques, de sécurité, règlementaires, ou, pour les fruitiers, en vue de production. Dans tous les autres cas, mieux vaut l’éviter.

Pour les grands linéaire, les barres à sécateurs ou les lamiers sont les moins impactants pour les végétaux.

Les résidus de taille peuvent être valorisés en formant des tas ou des haies sèches (linéaire de branches mortes, parfois cadrées par des piquets), qui servent de refuges pour la petite faune et même de support de développement pour des insectes du bois mort.

Le lierre grimpant, souvent mal perçu, ne représente aucun danger pour les arbres, ce n’est pas un parasite. Au contraire, il offre nourriture et refuge à de nombreux pollinisateurs, dont la collète du lierre, une abeille sauvage qui butine exclusivement de cette plante pour fournir la nourriture ses larves. Un véritable atout biodiversité à conserver !

©Marion Duvignac_CC BY SA 4.0

©Marion Duvignac_CC BY SA 4.0

Conservation du bois mort

Le bois mort sous toutes ses formes (branches mortes sur les arbres, troncs morts sur pied, souches, racines ou bois au sol, …) est essentiel pour de nombreuses petites espèces animales qui y trouvent refuge, ainsi que pour les insectes qui se nourrissent du bois au stade larvaire. Les galeries qu’ils y creusent deviennent ensuite des espaces de nidification pour d’autres insectes.

Chaque composante du bois mort abrite un cortège spécifique d’insectes et, plus largement, de biodiversité.

L’éristale des fleurs est un exemple de spécialisation pour les micro-habitats liés au bois mort. Ce syrphe, qui arbore un motif ressemblant au logo de Batman sur son dos, pond dans des dendrotelmes, des cavités d’arbres remplies d’eau de pluie, de bois mort et de feuilles mortes. Sa larve se nourrit de cette matière organique, contribuant ainsi à son recyclage.

Chloromyia formosa ©Rémi Chabert_CC BY SA 4.0

Et les feuilles mortes ?

Les feuilles mortes jouent un rôle crucial dans le cycle de vie de certains pollinisateurs, tant pour leur développement larvaire que pour l’abri qu’elles offrent. Par exemple, les futures reines bourdons hivernent dans la litière de feuilles mortes, tandis que la chloromie agréable, une mouche aux reflets métalliques éclatants, y entame sa vie en décomposant la matière végétale morte.

En gestion, il est préférable de laisser les feuilles sur place lorsque cela est possible. Si un cadrage est nécessaire, elles peuvent être rassemblées en tas au pied des arbustes et des arbres ou en linéaires contre les haies.

Sol nu et perturbations superficielles

Pour les espèces qui nichent dans le sol, comme 70% des abeilles sauvages et d’autres hyménoptères, les perturbations temporaires sont une véritable aubaine. En créant des zones de sol nu, elles permettent en effet l’accès au sol, offrant un habitat favorable.

Ces perturbations peuvent être causées par des taupinières, le passage d’animaux, des chutes d’arbres avec les racines à découvert, des passages piétons, des sangliers…

La gestion de ces espaces nus consiste principalement à les tolérer et à ne pas les regarnir immédiatement. La nature ayant horreur du vide, la végétation repoussera d’elle-même rapidement.

©Rémi Chabert_CC BY SA 4.0

©Rémi Chabert_CC BY SA 4.0

Eclairer moins, éclairer mieux

L’éclairage artificiel perturbe la faune nocturne, notamment les pollinisateurs. Pour limiter cet impact négatif, il est important de repenser notre manière d’éclairer.

Cela ne signifie évidemment pas de supprimer toute forme d’éclairage, mais plutôt d’éclairer uniquement les zones nécessaire, aux bons moments.

Sur le plan technique, il est recommandé de toujours orienter l’éclairage vers le bas, en ciblant précisément les zones à illuminer. L’intensité lumineuse doit être ajustée selon les besoins, et il est préférable d’utiliser des teintes ambrées (jaune/orange) ou, à défaut, un blanc chaud. L’ajout de détecteurs de présence permet également de limiter l’impact tout en s’adaptant aux usages.

Ne pas gérer : faire le choix de la libre évolution

Dans certains cas, la libre évolution s’impose comme une approche de gestion pertinente. En laissant les dynamiques naturelles agir, la végétation évolue progressivement : des herbes hautes aux fourrés et ronciers, jusqu’à l’installation spontanée d’arbres et arbustes, formant ainsi des haies ou des forêts spontanées.

Dans les forêts exploitées, réduire les interventions au minimum sur certaines zones, voire les laisser évoluer librement, permet de créer des îlots de vieillissement, aussi appelés îlots de sénescence. Ces espaces, où les arbres peuvent vieillir sans être coupés, favorisent l’apparition de cavités, de bois mort et d’une mosaïque d’habitats essentiels. Ils bénéficient ainsi aux insectes pollinisateurs, aux chauves-souris, aux oiseaux cavernicoles et à toute la biodiversité forestière. Leur impact écologique est d’autant plus important qu’ils couvrent une grande surface.

Préserver les pollinisateurs passe par une diversité de modes de gestion : chaque avancée, même menée progressivement en tenant compte des contraintes et des opportunités de chaque site ou territoire, contribue à améliorer leur conservation et à favoriser la biodiversité.

1.Sehrt, Melissa, Oliver Bossdorf, Martin Freitag, et Anna Bucharova. « Less Is More! Rapid Increase in Plant Species Richness after Reduced Mowing in Urban Grasslands ». Basic and Applied Ecology, From Nature Conservation to Ecosystem Restoration, 42 (1 février 2020): 47-53. https://doi.org/10.1016/j.baae.2019.10.008.